戦術やトレーニングメニューなど、GKに関する知識は書籍やインターネットで簡単に調べることができます。しかし、果敢なシュートストップや勢いのある飛び出しなど、積極的なプレーのコツ。より上達するためのトレーニングに対する心構えなど、GKの心と頭に深く関わる知識を見つけるのは難しいのではないでしょうか。

そこで、育成年代からJリーグのトップカテゴリーまで。全てのカテゴリーでGKコーチの経験がある、GK育成のスペシャリストである澤村氏が、自身の経験をもとに選手のスキルアップにつながる知識をお伝えしていきます。そして、本コラムを通して、選手の人生までもが豊かになることを目指していきます。

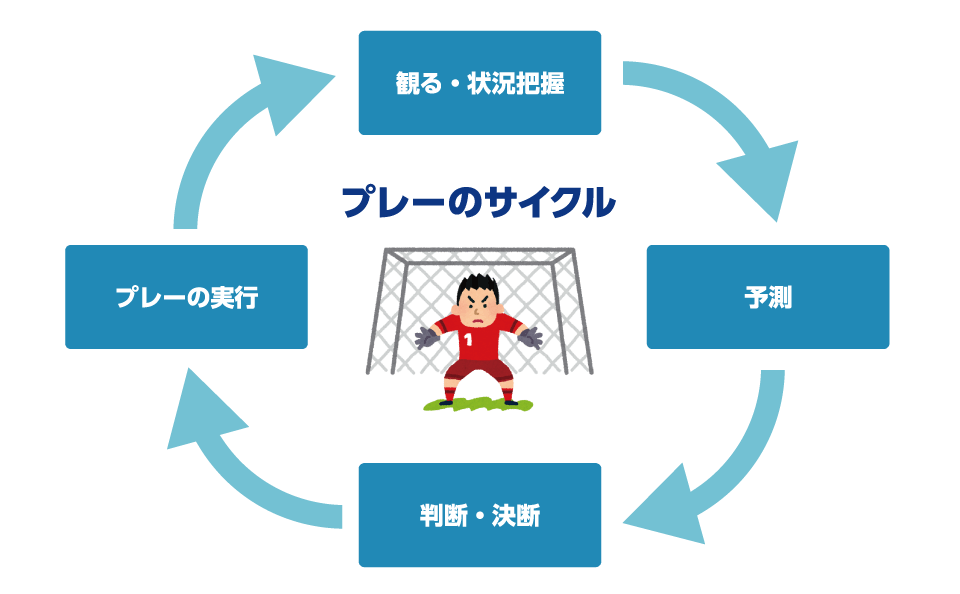

第4回目は、GKが安定してゲームを進めるために必要な、プレーのサイクルについてご紹介します。

失点はGKが予想していない出来事が発生した時に、起こりやすい傾向にあります。この予想外の出来事とは、シュートを打たれた際に近くに相手FWがいることを把握しておらず、ボールをこぼして詰められてしまう。クロスが上がった時に、ニアばかりに気をとられ、ファーに抜けたボールに合わせられてしまう。といったことが挙げられます。

それらを防ぐためには、“観る・状況把握→予測→判断・決断→プレーの実⾏”というプレーのサイクルを理解。GKが予想する範囲で、プレーを完結していくことが重要です。経験あるGKは様々な予想が可能だからこそ、自信や余裕からくる安定感というオーラをまとえるのです。一流のGKにドタバタする選手がいないのは、ゲームの先の先まで予想しているからなのです。

“観る・状況把握”において、最優先なのが相手チームのボールホルダーです。ここを観ることで、シュートかドリブルか、パスを出すのか、状況把握を行えます。もし、中央突破されそうな状況の場合。その時はボールホルダーを観ながら、相手FWが裏をとりにくるか、足元でボールをもらおうとしているのか、その動きまで追いましょう。

相手だけでなく、仲間のポジショニングを同時に観ることも心がけましょう。ボールに近い選手がチェックするべきかといった状況把握で、様々な場面に対応できます。

GKはスターティングポジションをとりながら、仲間に指示を出します。この指示は“予測”ができるからこそ、可能になるのです。“観る・状況把握”によって、次に危ない場面を“予測”。それをもとにして、適切な指示を出します。

決断のためには、的確な判断が必要です。判断が曖昧だと、DFのテリトリーなのに不用意に飛び出しぶつかってしまう。飛び出そうと一度動いたのに、動きを止めてしまう。といった、中途半端なプレーになってしまいます。また。ベンチからの指示ばかりを気にしてしまうと、判断力が身につきません。自分の“判断・決断”で動く習慣をつけましょう。

飛び出すなら飛び出す、止まるなら止まる。GKのプレーは、白黒はっきりさせなければなりません。灰色のプレーは禁止です。こうすることで、「あのタイミングで飛び出したからボールを奪えた」、「止まって相手を待ったから失点した」と、プレーを自己分析することができます。中途半端なプレーは、自己分析も中途半端になってしまうのです。

プレーのサイクルは、日常生活の中からコツを掴めます。例えば、あなたが学校へ行く前に、天気予報を見るとしましょう。この天気予報を見ることが、プレーのサイクルでいう“観る・状況把握”になります。そして、雨の確率が50%と分かり、「雨が降るかも」と考えるのが “予測”です。さらに、傘を持っていくことを決めるのが“判断・決断”。雨が降った時に傘をさすのが、“プレーの実行”になります。どうですか? プレーのサイクルと同じことを、普段から行っていますよね。この流れを意識しながら、トレーニングやゲームに応用しましょう。

ゲームの状況が分からない、予想ができないとプレーが後手後手になります。すると、メンタルも不安定になり、普段通りの技術発揮や自信のある指示出しが難しくなっていくのです。だからこそ、プレーのサイクルを理解して、先手で動けるGKを目指しましょう。そうすれば、ゲームでの安定感が格段にアップしていくはずです。

企画・構成・文章/佐々木 貴智